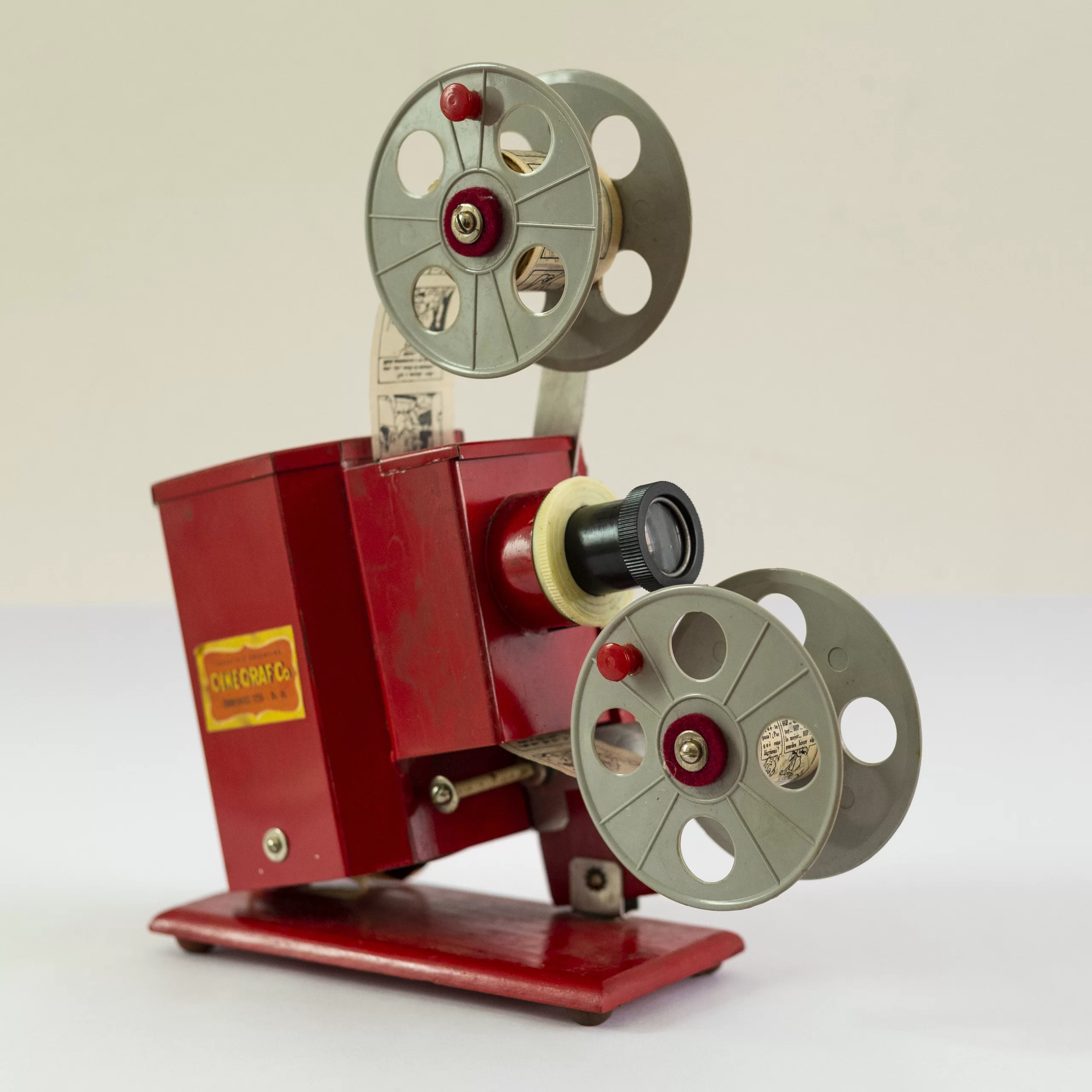

Proyector Cinegraf SG

1960

Medidas: 9 x 25 x 32 cm

El gesto del cine

Eso que veíamos proyectado sobre la pared de la casa era una película. No importaba que no hubiera actores, que careciera de movimiento, que los dibujos fueran imperfectos. Era una película. Nunca lo dudamos. Incluso, en cierto sentido, podía ser mejor que las películas que veíamos en los cines: porque además de los pequeños rollos que venían con el proyector, cada uno podía fabricar sus propios films caseros dibujando sobre tiras de papel de calcar unidas por cinta adhesiva.

Como sucede con todo dispositivo pionero, éramos espectadores generosos y agradecidos: los primeros de su especie tienen la ventaja de que no hay punto de comparación. Se trata de algo nuevo que se agrega al mundo, ahí donde antes no había nada. Es lo que es y no se le puede pedir más que eso. ¿Acaso alguien se quejó por la falta de realismo en las fantasmagorías de Robertson? ¿Alguien protestó porque el zootropo de Horner repetía una y otra vez las mismas acciones? ¿Alguien se burló de Reynaud por la simpleza argumental de su teatro óptico?.

El cuerpo central del Cinegraf estaba compuesto por un cubo de chapa rojo, con esquinas en ochava y ranuras de ventilación, en cuyo interior se alojaba una lamparita de 60 watts. Adosados a él, dos brazos sostenían sendos carretes –como los de verdad– accionados por unas manivelas que hacían pasar la tira de papel o de celofán por delante de la ventanilla de proyección y por detrás de una lente graduable que permitía hacer foco. Se podía usar encima de cualquier mesa o taburete y el tamaño de la imagen dependía de la distancia a la pared que hacía de pantalla. La publicidad anunciaba con exagerado optimismo: “La mayor perfección en el más interesante de los regalos”.

En su aspecto exterior, el Cinegraf se asemejaba a un proyector cinematográfico aunque su precario funcionamiento parecía, más bien, el de una vieja linterna mágica. De modo que, detrás de una fachada que hacía ilusionarse con un state of the art del entretenimiento cinematográfico, lo que se dejaba ver era, en realidad, una prehistoria de la imagen proyectada que las películas habían dejado atrás mucho tiempo antes. Pero los fabricantes contaban con la complicidad de los espectadores. Porque el aparato era sobre todo un gesto: el gesto del cine. Como un atajo o un reflejo condicionado, esas pocas diapositivas con dibujos infantiles sobre la pared ponían en marcha un relato imaginario que se desarrollaba de manera completa en la cabeza de cada uno.

André Bazin sostenía que el cine era un fenómeno idealista que no le debía casi nada al espíritu científico. Digamos: que las películas ya estaban ahí, antes de los Lumière, y que la tecnología sólo había venido a hacerlas visibles. Si es verdad que los primeros espectadores salieron corriendo de la sala cuando vieron la imagen de un tren que avanzaba hacia el proscenio, eso no fue porque pensaran que realmente se les venía encima sino porque, de una manera fantasmática, esas figuras proyectadas parecían cobrar vida autónoma y fundaban un mundo paralelo del otro lado de la pantalla. Confiamos en las películas porque son el enunciado de nuestros ensueños. Y el Cinegraf no traiciona ese espíritu idealista. Es pre-cine después del cine. Un viaje en el tiempo que retrotrae el dispositivo a su configuración más elemental: las sombras chinescas. Al fin y al cabo, eso es lo que ha estado siempre en la base de los films.

El Cinegraf demuestra que nuestra fascinación por las películas no se apoya, en primera instancia, sobre su efecto de realidad. La capacidad para reproducir el movimiento, la fidelidad fotográfica y la sensación de volumen no son imprescindibles: basta con proyectar unas figuras quietas sobre la pantalla y el deseo hará el resto.

El Cinegraf fue mi linterna mágica.