La inactividad rizomática

Es curioso que desde hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, pero no más de un puñado de años, se use tanto la palabra activar. Hacer una activación en una muestra de arte; activar una performance; desayunar semillas activadas; activemos un plan; hacer actividad física para sobrevivir a la quietud de las pandemias; mantenerse activa para no envejecer. Así las derivas de lo activo, cómo una meca para ser culta, fuerte, joven y sana. Y para estar al corriente de lo real.

Los activos en una empresa son aquellos bienes que pagan impuestos porque generan ganancias, por eso tanto las editoriales como las distribuidoras de cine y video, destruyen las copias o los ejemplares que pasado un tiempo prudencial ya no se vendieron y quedan en estado pasivo. Si así no fuera, serían considerados aún activos, generando gastos sin dar ganancias, y eso suena muy inconveniente para la continuidad de una vida basada en una cultura de ganar o perder. Activar o ser destruido.

Activar viene del latín activus, relativo a lo llevado a cabo. Me resulta llamativo que este concepto se haya vuelto de uso común, en un momento en que el sentido de la existencia y de la supervivencia misma está atravesando una crisis de credibilidad alrededor de la idea del trabajo y la eficacia. De lo llevado a cabo. La última pandemia que paralizó al mundo puso en escena múltiples discursos en torno al concepto simpoiesis, creado por Donna Haraway. Una articulación entre lo humano y lo no humano que nos lleva a tomar conciencia sobre la imposición de eficiencia con la que vivimos el presente. Una filosofía que se embebe del modo en que habitan las bacterias, para pensar un futuro posible para la tierra y quienes la poblamos. Un hacer con, que también requiere de lo pasivo y lo quieto, para volverse colectivo. Un modo de correr el estado de verdad que impone ese lema de ganar o ser destruido.

La sorpresa que me provoca el uso de tanta activación tomando el lenguaje, en medio de la desesperanza que promueven las lógicas de lo activo, presumo que se debe a un empecinamiento romántico. Indicativo de una forma de actuar frente a aquello que se llama inactivo o fuera de sistema. Lo que no da ganancia o lo no llevado a cabo. El descarte, lo que está en peligro de extinción o al borde de la desaparición.

Arrastrada por esa voluntad quijotesca es que terminé haciendo películas con archivos materiales. Para tocar el fílmico y dejar que el borde me rasgue las yemas; posar los ojos sobre varias lupas y desenterrar una imagen en un fotograma, para decidir si volver a darle movimiento o dejarla mirándome fija, incólume y sobreviviente ¿a cuantas manos? Buscar y encontrar hongos que forman nuevas imágenes vivas y en constante modificación. Luego sentir el ronroneo de los proyectores vibrando entre los huesos como si fuese un animal salvaje que ha resistido a toda forma de civilidad. En esa odisea artesanal apareció un tiempo que me permitió ser más lenta, quedarme más tiempo en los lugares y echar raíces en geografías inesperadas, según indica el deber ser de una producción cinematográfica.

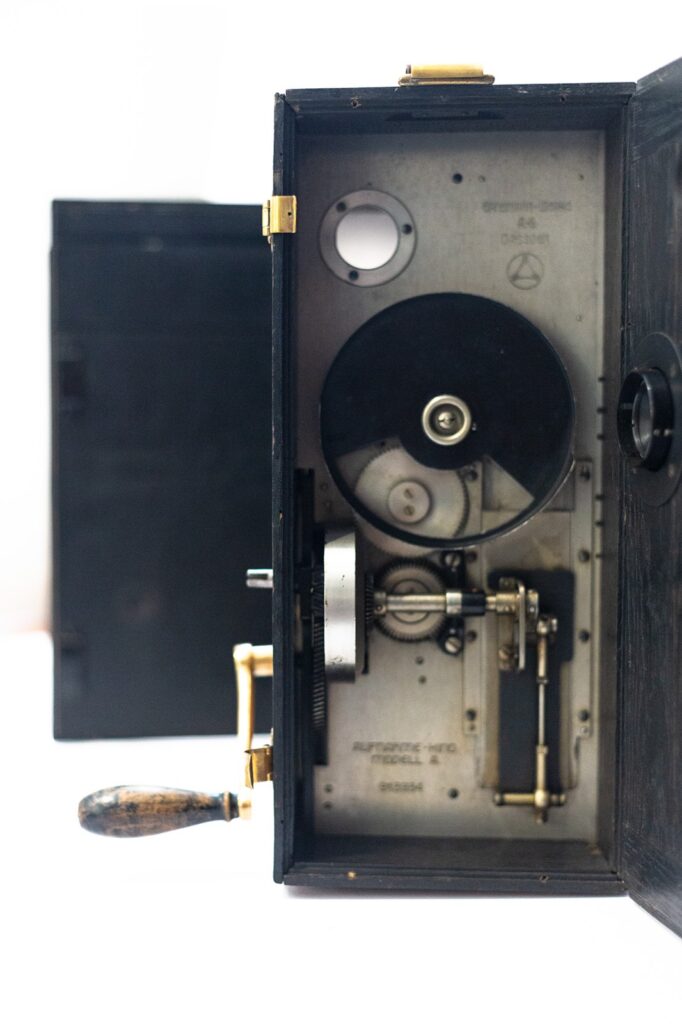

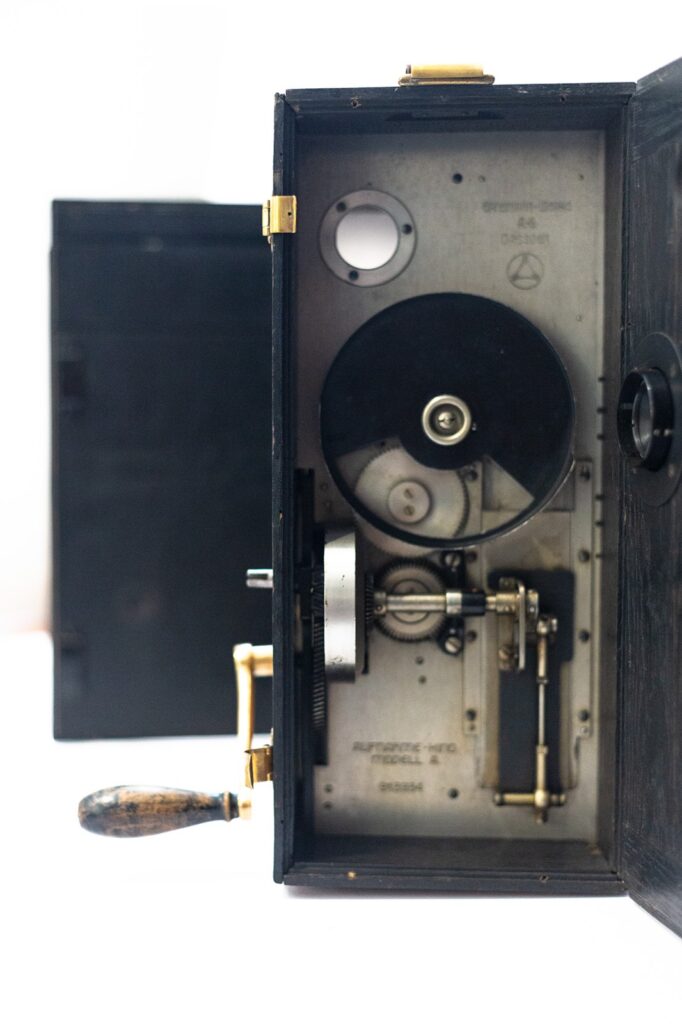

Pero eso no me bastó y di un paso más en la locura de convivir con aquello que se mantenía inactivo desde hacía medio siglo o más. Entonces le pedí al Museo del Cine que me preste una cámara de 1912 para hacer los títulos de un cortometraje, que había realizado con found footage debido a esas raíces que había echado en los archivos fílmicos. Fue un estado de desvarío que nos atravesó a todos, a Paula Félix- Didier que, como directora del Museo, nos abrió sus puertas para usar la Ernerman Werke modelo ctr, a Daniel Vicino que con sus saberes de alquimista pudo cargar el rollo en un engranaje estertóreo, a Beto Acevedo que desde Cinecolor estuvo dispuesto a revelar y copiar esos retazos de negativo sucio. Porque la cámara, por mucho que la plumeáramos, iba entregando sobre el material orgánico toda la información guardaba por décadas. Y todos esos sedimentos fueron quedando plasmados en aquellos créditos y flotando en los químicos de copiado.

La cámara dirigía, fotografiaba y conducía la nave a la que nos habíamos embarcado para realizar la tarea de lo no llevado a cabo. Con sus dos posibilidades de acople para la manivela fuimos dándole la velocidad a la película, mientras todas mirábamos azoradas sus piezas de bronce y su carcasa de madera, que no parecían inmutarse ante el éxtasis que estaba sucediendo en su interior. Mi único aporte para cometer este hacer con, para que aquella simpoiesis suceda sin más, fue el de fragmentar la película dentro de una bolsa negra. Saberes que me quedaron de un tiempo ignoto y que se acoplaron al tamaño de los chasis que solo recibían 30 metros de fílmico. Rollos de un metraje que ya nadie producía por el ya mencionado asunto de lo activo y lo inactivo. De ganar o ser destruido.

Los discursos de memoria son muchos e infinitos en distintas lenguas, pero para que la memoria se convierta en un sistema dinámico y sensible, además de histórico, a veces hay que salir de la teoría e ir más allá del estado de las cosas y dejar que la imaginación haga rizomas con lo inactivo. Ese modo rizomático nos volvió aquel pequeño colectivo, desvariado y celebratorio, de resistencia a las verdades que imponen los más comunes sistemas de producción, para realizar una película o para poblar el pasado de futuro.