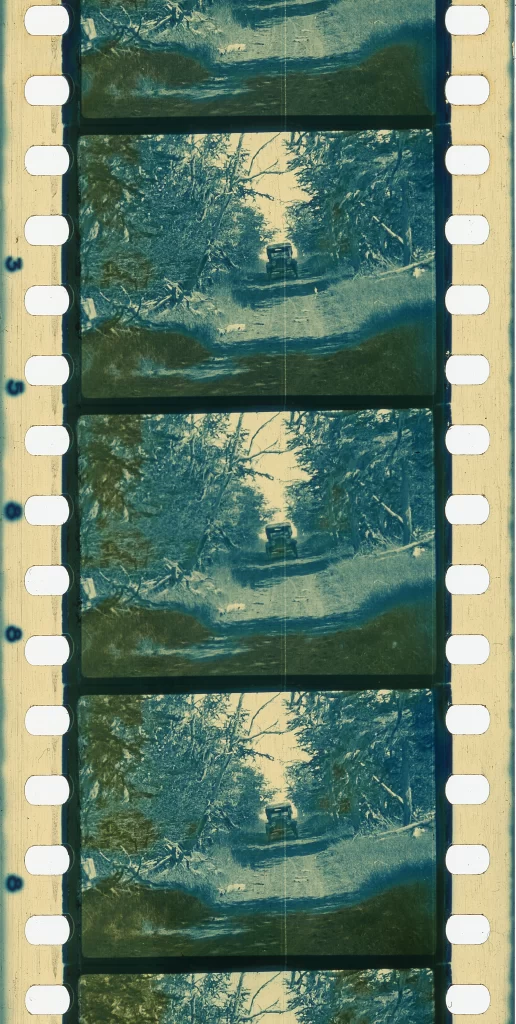

Una tira de película de 35mm con tres fotogramas. En ellos, un auto avanza en dirección a cámara. Se abre paso levantando polvo a través de un bosque azulado que bien podría ser el paisaje encantado de alguna leyenda. Es un fragmento de un film en nitrato de las primeras décadas del cine argentino y, como muchas de las producciones del período, está impregnado de una cualidad extraña que se debate entre lo primitivo y lo eterno. Es como si en muchas de esas imágenes hubiera una belleza que no tiene que ver exclusivamente con lo filmado, sino con el hecho de que en cada plano parece asomarse todo lo que el cine llegaría a ser décadas más tarde y también, en los casos más movilizadores, lo que jamás fue.

Se trata de una especie de fuerza que, trazando conjeturas, me gustaría atribuir a las cámaras a tracción a sangre; aunque supongo que también tiene que ver con que estas imágenes funcionan como máquinas de tiempo hacia un mundo ya extinto. Los tres fotogramas, con ese auto antiguo (un Ford T, creo) y ese bosque teñido del color del mar son portadores de una potencia totalmente salvaje, un poco nostálgica y para nada reproducible en la actualidad.

A su manera, se asemejan a una postal de un mundo imaginario.

Pero no; al igual que el tren llegando a la estación o las trabajadoras saliendo de la fábrica, estamos ante una tajada de realidad momificada (y abrillantada) por el cine. El auto, la persona al volante, el bosque y el polvo pertenecen en realidad a un documental de exploración llamado Tierra del fuego, filmado en 1926 y preservado parcialmente por el Museo del Cine. Realizada por un tal Alberto María De Agostini, la película forma parte de una serie de filmaciones llevadas a cabo por las misiones salesianas en la Patagonia argentina como propaganda de su evangelización entre los pueblos originarios.

Sin embargo, la que supuso ser una prueba luminosa del avance occidental es en la actualidad poco más que un documento de la barbarie instaurada por los “abnegados colonizadores”, de acuerdo a uno de los intertítulos del film (lo que hace pensar en qué clase de imágenes habrían filmado los españoles y portugueses al arrasar con todo a su paso si el cine hubiera sido inventado cuatro siglos antes). Es que, tal como ocurre con la mayoría de los documentales del período dedicados a retratar la supuesta llegada del progreso a los rincones más inhóspitos del país, es imposible no ver en ellos la huella de su destrucción, por más borrada y maquillada que esté.

Una de las marcas más indelebles de semejante violencia aparece justo antes de los fotogramas del auto avanzando por el bosque azul. Es una imagen ausente, en la forma de un intertítulo al mismo tiempo inofensivo y lapidario. Dice: “Y por donde antes transitaba silencioso y cauto el indio Ona, ahora ronca y se desliza veloz el automóvil…”. En el choque entre aquellas imágenes y estas palabras pareciera ser cómo la poesía encuentra sus aristas más afiladas, sus manifestaciones menos tranquilizadoras.

Mantener legibles las trazas de nuestra propia destrucción, por más tergiversadas que hayan sido y sin importar lo incómodas y perturbadoras que sean en tiempo presente, es también parte de la misión –cada vez más indispensable– de un museo.